腊月二十三日祭灶王的故事传说及灶王经内容

祭灶神又称送灶神,汉族节日,灶王爷又称灶君,司命菩萨或灶君司命。汉族民间传说灶神原是一个很善良的人,因贫困而死;玉皇大帝哀怜他,封他为九天东厨司命灶王府君,派他到人间作督善之神,负责管理各家的灶火。每年十二月二十三日晚,上天汇报,除夕日返回人间。汉族民间于二十三日晚祭灶为灶神夫妇送行,旧时,祭灶一俗在中国十分普遍。北京俗曲《门神灶》云:年年有个家家忙,二十三日祭灶王。当中摆上二桌供,两边配上两碟糖,黑豆干草一碗水,炉内焚上一股香。当家的过来忙祝贺,祝赞那灶王老爷降吉祥。寄托了汉族劳动人民一种祛邪、避灾、祈福的美好愿望。

一、民风民俗

过去,汉族民间对此俗比较讲究占有的地区,从腊月初一开始至 祭灶之前,每天有三五个乞儿为一队,装扮成灶公灶母,各持竹枝,挨家挨户于门前叫喊乞钱,称为 跳灶王。有的乡下人摘 松柏、 冬青、 石楠等小枝扎成小把,沿街叫卖,供人家祭灶和插年饭之用,称为送灶柴。到了祭灶神这天,人们以旧灯糊上红纸挂在灶龛两旁,并贴上 上天言好事,下界保平安的红纸 对联。入夜,供桌上摆着一造形特制的圆形 麦芽糖,叫 灶糖。用糖祭灶,汉族民间传说有两个用意:一是糖是甜的,灶王吃了,上天 汇报时可以甜言蜜语地上天言好事;另一意思是糖粘嘴,灶王吃了,把嘴粘住,在王帝面前开不了口,坏话说不成。灶神上天要骑马坐轿,放送灶人家要替他置备轿马,其方法是穿扎一双竹筷子作杠代轿子(有的做一纸马纸轿),将稻草或芦柴剪成一寸长的几段,并摆一撮豆子作为喂马的饲料一齐摆于供桌上。当然,这些都是迷信,在生产力和科学不发达的古代,把灶工作为自然崇拜的对象是可以理解的。灶神升天之后,从腊月二十四日起,汉族民间便开始掸灰尘扫房子。箱笼橱柜,一概翻身,墙角床下及屋柱房梁,全要把积年尘垢一举荡涤,称为 扫尘或 掸尘。扫去尘埃,清洁庭户,用焕然一新的面貌迎接新年。

1、特色

祭灶,是中国汉族民间影响很大、流传极广的习俗。旧时,差不多家家灶间都设有灶王爷神位。传说他 是 玉皇大帝封的九天东厨司命灶王府君,负责管理各家的灶火,人们称这尊神为司命菩萨或灶君司命,被作为一家的保护神而受到崇拜。民谣中二十三,糖瓜粘,指的就是每年腊月二十三或二十四日的祭灶,有所谓官三民四船家五的说法,也就是官府在腊月二十三日,一般民家在二十四日,水上人家则在二十五日举行祭灶。

传说到了腊月二十三,灶王爷便要*,向玉皇大帝禀报这家人一年的善恶,玉皇大帝根据灶王爷的汇报,再将这一家在新的一年中应该得到的吉凶祸福的命运交于灶王爷之手。送灶神的仪式称为送灶或辞灶,百姓供上红烛、糖瓜,以隆重的礼节送灶神上天,祈望灶神上天言好事,下界降吉祥。如今,农村很多地区还沿袭这种风俗。

2、相关记载

谣曰:二十三,祭灶神;二十四,写大字;二十五,扫尘土;二十六,烀猪肉;二十七;杀年鸡;二十八,把面发;二十九,帖倒酉(意即 贴春联);三十夜,守一宿。过了 腊月二十三,年儿就来到。

而 晋东南地区汉族民间流传着两首歌谣,其一是二十三 ,打发老爷上了天;二十四,扫房子;二十五,蒸团子;二十六,割下肉;二十七,擦锡器;二十八,沤邋遢;二十九,洗脚手;三十日,门神、对联一齐贴。体现了时间紧迫和准备工作的紧张。其二是一首童谣:二十三,祭罢灶,小孩拍手哈哈笑。再过五,六天,大年就来到。辟邪盒,耍核桃,滴滴点点两声炮。五子登科乒乓响,起火升得比天高。反映了儿童盼望过年的欢跃心理。

在北京的歌谣则是这样唱的:小孩儿小孩儿你别馋,过了腊八就是年; 腊八粥,喝几天,哩哩啦啦二十三;二十三,糖瓜粘;二十四扫房子;二十五,冻豆腐;二十六,去买肉;二十七,宰公鸡;二十八,把面发;二十九,蒸馒头;三十晚上熬一宿;初一、初二满街走。

过了小年,又唱道:糖瓜祭灶,新年来到;姑娘要花,小子要炮;

老头儿要顶新毡帽,老太太要件新棉袄。

3、腊月二十三过小年祭灶

过小年,是在农历十二月(腊月)二十三, 这一天最主要的风俗就是祭灶。而我国 春节,一般是从祭灶 揭开序幕的。民谣中二十三,糖瓜粘指的即是每年腊月二十三或二十四日的祭灶,有所谓官三民四船家五的说法,即官府在腊月二十三日,一般民家在二十四日,水上人家则为二十五日举行祭灶。

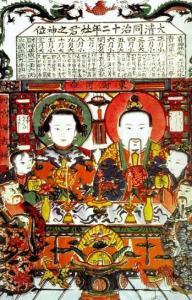

祭灶,是一项在中国汉族民间影响很大、流传极广的习俗。旧时,差不多家家灶间都设有 灶王爷神位。人们称这尊神为司命菩萨或灶君司命,传说他是玉皇大帝封的"九天东厨司命灶王府君",负责管理各家的 灶火,被作为一家的保护神而受到崇拜。灶神,俗称灶王爷,灶王龛大都设在灶房的北面或东面,中间供上灶王爷的神像。没有灶王龛的人家,也有将神像直接贴在墙上的。有的神像只画灶王爷一人,有的则有男女两人,女神被称"灶王奶奶"。这大概是模仿人间夫妇的形象。灶王爷像上大都还印有这一年的日历,上书东厨司命主、人间监察神"、一家之主等文字,以表明灶神的地位。两旁贴上上天言好事,下界保平安的对联,以保佑全家老小的平安。

范石湖《腊月村田乐府引》上说:腊月二十四日夜祀灶。《 梦华录》上说:十二月二十四日交年,都人至夜以酒糟涂抹灶门,谓之 醉司命。现在用二十三日的缘故,也许是应在后夜祭。

灶王爷自上一年的除夕以来就一直留在家中,以保护和监察一家;所以汉族民间最为重视灶王的来历,认定它是玉帝派往人间监督善恶之神,每年腊月二十四日都要去朝奏玉帝,报告所住之户的善恶言行,玉皇大帝根据灶王爷的汇报,再将这一家在新的一年中应该得到的吉凶祸福的命运交于灶王爷之手。汉族民间传说, 灶君爷上天专门告人间罪恶,一旦被告,大罪要减寿三百天,小罪要减寿一百天。在《 太上感应篇》里,又有司命随其轻重,夺其纪算的记述。司命即指灶君,算为一百天,纪指十二年。在这里,重罪判罚又增加到减寿十二年了。所以在祭灶时,要打点一下灶君,求其高抬贵手。

4、送灶神仪式

称为 送灶或 辞灶。时间多选在黄昏入夜之时举行。一家人先到灶房,摆上桌子,向设在灶壁神 龛中的灶王爷敬香,并供上用饴糖和面做成的糖瓜等。然后将竹篾扎成的纸马和喂牲口的草料。用饴糖供奉灶王爷,是让他老人家甜甜嘴。有的地方,还将糖涂在灶王爷嘴的四周,边涂说:好话多说,不好话别说。这是用糖塞住灶王爷的嘴,让他别说坏话。在唐代著作《辇下岁时记》中,间有以酒糟涂于灶上使司命(灶王爷)醉酒的记载。人们用糖涂完灶王爷的嘴后,便将神像揭下,和纸与烟一起升天了。有的地方则是晚上在院子里堆上芝麻秸和松树枝,再将供了一年的灶君像请出神龛,连同纸马和草料,点火焚烧。院子被火照得通明,此时一家人围着火叩头,边烧边祷告: 今年又到二十三,敬送灶君上西天。有壮马,有草料,一路顺风平安到。供的糖瓜甜又甜,请对玉皇进好言。

5、其他风俗

有些地区供品中还要摆上几颗鸡蛋,是给狐狸、黄鼠狼之类的零食。据说它们都是灶君的部下,不能不打点一下。祭灶时除上香,送酒以外,特别要为灶君坐骑撒马料,要从灶台前一直撒到厨房门外。

送灶君时,有的地方尚有乞丐数名,乔装打扮,挨家唱送灶君歌,跳送灶君舞,名为 送灶神,以此换取食物。送灶要摆供品,燃香烛,放鞭炮,焚送灶书,恭送灶神上天,求他上天多言好事,带回吉祥。有的仪式较为简单,只用小碟盛些糖果和年糕,给灶神饯行。据说,年糕性粘,可封住灶神嘴巴,上天不乱禀报;糖是甜的,能让他说尽好话。

(1)、饮食节

祭灶节,民间讲究吃饺子。人们喜欢将炒玉米用麦芽糖粘结起来,冰冻成大块,吃起来酥脆香甜。祭灶这天除吃灶糖之外,火烧也是很有特色的节令食品。每到腊月二十三祭灶这天,城市中的烧饼摊点生意非常兴隆。供品除糖瓜之类外,也有供水饺,取民间起身饺子落身面之意,有的也供面条。

(2)、唱歌谣

晋东南地区民间流传着两首歌谣,其一是二十三,打发老爷上了天;二十四,扫房子;二十五,蒸团子;二十六,割下肉;二十七,擦锡器;二十八,沤邋遢;二十九,洗脚手;三十日,门神、对联一齐贴。体现了时间紧迫和准备工作的紧张。其二是一首童谣:二十三,祭罢灶,小孩拍手哈哈笑。再过五,六天,大年就来到。辟邪盒,耍核桃,滴滴点点两声炮。五子登科乒乓响,起火升得比天高。反映了儿童盼望过年的欢跃心理。在所有准备工作中,剪贴窗花是最盛行的民俗活动。也有各种戏剧故事,民俗有大登殿,二度梅,三娘教于四进土,五女拜寿六月雪,七月七日天河配,八仙庆寿九件衣的说法,体现了民间对戏剧故事的偏爱。有新媳妇的人家,新媳妇要带上自己剪制的各种窗花,回婆家糊窗户,左邻右舍还要前来观赏。腊月二十三后,家家户户要蒸花馍。大体上分为敬神和走亲戚用的两种类型。前者庄重,后者花梢。特别要制做一个大枣山,以备供奉灶君。一家蒸花馍,四邻来帮忙。这往往是民间女性一展灵巧手艺的大好机会,一个花馍,就是一件手工艺品。

(3)作对联

腊月二十三以后,家家户户都要写春联。民间讲究有神必贴,每门必贴,每物必贴,所以春节的对联数量最多,内容最全。神灵前的对联特别讲究,多为敬仰和祈福之言。常见的有天地神联:天恩深似海,地德重如山;土地神联:土中生白玉,地内出黄金;财神联:天上财源主,人间福禄神;井神联:井能通四海,家可达三江。面粮仓、畜圈等处的春联,则都是表示热烈的庆贺与希望。如五谷丰登,六畜兴旺;米面如山厚,油盐似海深;牛似南山虎、马如北海龙;大羊年年盛,小羔月月增等等。另外还有一些单联,如每个室内都贴抬头见喜,门子对面贴出门见喜,旺火上贴旺气冲天,院内贴满院生金,树上贴根深叶茂,石磨上贴白虎大吉等等。大门上的对联,是一家的门面,特别重视,或抒情,或写景,内容丰富,妙语联珠。

腊月二十三以后,大人、小孩都要洗浴、理发。民间有有钱没钱,剃头过年的说法。吕梁地区讲究腊月二十七日洗脚。这天傍晚,婆姨汝子都用开水洗脚。不懂事的女孩子,大人们也要帮她把脚擦洗干净,不留一点污秽。民间传有腊月二十七,婆姨汝子都洗脚。一个不洗脚,流脓害水七个月的俗语。

(4)、扫尘

过了二十三,离春节只剩下六、七天了,过年的准备工作显得更加热烈了。要彻底打扫室内,俗称扫尘,扫尘为的是除旧迎新,拔除不祥。各家各户都要认真彻底地进行清扫,做到窗明几净。粉刷墙壁,擦洗玻璃,糊花窗,贴年画等等。

到了腊月,家家户户都准备过年了。在北京,通常把腊月二十四日定为扫房日。

扫尘主要是将家里进行彻底清洁,主妇通常先将房里的床铺家具遮罩起来,用头巾将头包好,然后用扫帚将墙壁上下扫干净。扫屋之后,擦洗桌椅,冲洗地面。扫房之后,各店铺、居民家焕然一新。新贴的春联,鲜艳夺目,显示着红红火火的鸿福盛景。活灵活现的门神,抬头见喜的横幅,精美的窗花,五彩的年画,花团锦簇的灯笼,和神龛上丰饶的祭品,无不显示着喜气洋洋、欣欣向荣的节日景象。

(5)、剪窗花

所有准备工作中,剪贴窗花是最盛行的民俗活动。内容有各种动、植物等掌故,如喜鹊登梅,燕穿桃柳,孔雀戏牡丹,狮子滚绣球,三羊(阳)开泰,二龙戏珠,鹿鹤桐椿(六合同春),五蝠(福)捧寿,犀牛望月,莲(连)年有鱼(馀),鸳鸯戏水,刘海戏金蝉,和合二仙等等。

(6)洗浴

大人、小孩都要洗浴、理发。民间有有钱没钱,剃头过年的说法。

二、相关传说

腊月二十三日的祭灶与过年有着密切的关系。因为,在一周后的大年三十晚上,灶王爷便带着一家人应该得到的吉凶祸福,与其他诸神一同来到人间。灶王爷被认为是为天上诸神引路的。 其他诸神在过完年后再度升天,只有灶王爷会长久地留在人家的厨房内。迎接诸神的仪式称为"接神",对灶王爷来说叫做接灶。接灶一般在除夕,仪式要简单得多,到时只要换上新灶灯,在灶龛前燃香就算完事了。

俗语有男不拜月,女不祭灶的说法 。有的地方,女人是不祭灶的,据说,灶王爷长得像个小白脸,怕女的祭灶,有男女之嫌。

在晋北地区流传着腊月二十三 、灶君爷爷您上天 ,嘴里吃了糖饧板,玉皇面前免开言,回到咱家过大年,有米有面有衣穿的民歌,表现了对美好生活的追求与向往。

祭灶节,汉族民间讲究吃饺子,取意送行饺子迎风面。山区多吃糕和荞面。晋东南地区,流行吃炒玉米的习俗,民谚有二十三,不吃炒,大年初一锅倒的说法。人们喜欢将炒玉米用麦芽糖粘结起来,冰冻成大块,吃起来酥脆香甜。

过了二十三,汉族民间认为诸神上了天,百无禁忌。娶媳妇、聘闺女不用择日子,称为赶乱婚。直至年底,举行结婚典礼的特别多。民谣有岁晏乡村嫁娶忙, 宜春帖子逗春光。灯前姊妹私相语,守岁今年是洞房的说法。

三、文化韵味

送灶习俗在中国南北各地极为普遍, 鲁迅先生曾写有《 庚子送灶即事》诗: 只鸡胶牙糖,典衣供瓣香。家中无长物,岂独少黄羊。他在《 送灶日漫笔》一文中说: 灶君升天的那日,街上还卖着一种糖,有柑子那么大小,在我们那里也有这东西,然而扁的,像一个厚厚的小烙饼。那就是所谓'胶牙饧了。本意是在请灶君吃了,粘住他的牙,使他不能调嘴学舌,对玉帝说坏话。鲁迅诗中提到黄羊的典故,出于《后汉书·阴识传》:宣帝时, 阴子方者至孝有仁恩。腊日晨炊,而灶神形见,子方再拜受庆;家有黄羊,因以祀之。自是巳后,暴至巨富。至识三世,而遂 繁昌,故后常以腊日祀灶而荐黄羊焉。 阴子方看见灶神,杀黄羊祭祀,后来交了好运。从此,杀黄羊祭灶的风俗就流传下来了。

唐宋时祭灶的供品是相当丰富的。宋代诗人 范成大的《 祭灶词》对当时汉族民间祭灶作了极其生动的描写: 古传腊月二十四,灶君朝天欲言事。 云车风马小留连,家有杯盘丰典祀。猪头烂熟双鱼鲜,豆沙甘松米饵圆。 男儿酌献女儿避,酹酒烧钱灶君喜。婢子斗争君莫闻,猫犬触秽君莫嗔。送君醉饱登天门,勺长勺短勿复云,乞取利市归来分。

四、故事传说

1、灶王爷来历

在中国的汉族民间诸神中,灶神的资格算是很老的。灶君,在夏朝就已经成了汉族民间尊崇的一位大神。《论 语》中,就有与其媚舆奥,宁媚与灶的话。先秦时期,祭灶位列五祀之一(五祀为祀灶、门、行、户、中雷五神。中雷即土神。另一说为门、井、户、灶、中雷;或说是行、井、户、灶、中雷)。祭灶时要设立神主,用丰盛的酒食作为祭品。要陈列鼎俎,设置笾豆,迎尸等等。带有很明显的原始拜物教的痕迹。《 淮南子》说,黄帝、 炎帝死作灶神,职司人间善恶。据古籍《礼记·礼器》 孔颖达疏:颛顼氏有子曰黎,为祝融,祀为灶神。《庄子.达生》记载:灶有髻。 司马彪注释说:髻,灶神,着赤衣,状如美女。《抱朴子.微旨》中又记载:月晦之夜,灶神亦上天白人罪状这些记载,大概是祭灶神的来源吧。还有,或说灶神是钻木取火的"燧人氏";或说是神农氏的火官;或说是黄帝作灶的苏吉利;或说灶神姓张,名单,字子郭;众说不一。

灶君本人,早期有炎帝、祝融之说。后来又衍生出许多说法。 中国道教兴盛之后,曾借《经说》之论,将灶神说成是一位女性老母。管人住宅。十二时辰,善知人间之事。每月朔旦,记人造诸善恶及其功德,录其轻重,夜半奏上天曹,定其簿书。后来就发展成了既有灶君爷爷,又有灶君奶奶之说。

2、传说故事

据说,古代有一户姓张的人家,兄弟俩,哥是泥水匠,弟弟是画师。哥哥拿手的活是盘锅台, 东街请,西坊邀,都夸奖他垒灶手艺高。年长月久出了名,方圆千里都尊称他为"张灶王"。说来张灶王也怪,不管到谁家垒灶,如遇别人家有纠纷,他爱管闲事。遇上吵闹的媳妇他要劝,遇上凶婆婆他也要说,好像是个老长辈。以后,左邻右舍有了事都要找他,大家都很尊敬他。张灶王整整活了七十岁,寿终正寝时正好是腊月二十三日深夜。张灶 王一去世,张家可乱了套,原来张灶王是一家之主,家里事都听他吩咐,现在大哥离开人间,弟弟只会诗书绘画,虽已花甲,但从未管过家务。几房儿媳妇都吵着要分家,画师被搅得无可奈何,整日愁眉苦脸。有天,他终于想出个好点子。

在腊月二十三日张灶王亡故一周年的祭日,深夜,画师忽然呼叫着把全家人喊醒,说是大哥显灵了。他将儿子媳妇全家老小引到厨房,只见黑漆漆的灶壁上,飘动着的烛光若隐若现显出张灶王和他已故的妻子的容貌,家人都惊呆了。画师说我寝时梦见大哥和大嫂已成了仙,玉帝封他为九天东厨司命灶王府君。你们平素好吃懒做,妯娌不和,不敬不孝,闹得家神不安。大哥知道你们在闹分家,很气恼,准备上天禀告玉帝,年三十晚下界来惩罚你们。儿女侄媳们听了这番话,惊恐不已,立即跪地连连磕头,忙取来张灶王平日爱吃的甜食供在灶上,恳求灶王爷饶恕。

从此后,经常吵闹的 叔伯兄弟和媳妇们再也不敢撒泼,全家平安相处,老少安宁度日。这事给街坊邻友知道后, 一传十,十传百,都赶来张家打探虚实。其实,腊月二十三日夜灶壁上的灶王,是画师预先绘制的。他是假借大哥显灵来镇吓儿女侄媳,不料此法果真灵验。所以当乡邻来找画师探听情况时,他只得假戏真做,把画好的灶王像分送给邻舍。如此一来,沿乡流传,家家户户的灶房都贴上了灶王像。

岁月流逝就形成了腊月二十三给灶王爷上供、祈求合家平安的习俗。祭灶风俗流传后,自周朝开始,皇宫也将它列入祭典,在全国立下祭灶的规矩,成为固定的仪式了。

五、《灶王经》整理的具体内容

《东厨司命灶君新经/灶王经 》

进厨房,常存恭敬。敬灶王,口念真经。

遵十戒,诸恶莫作。持佛法,众善奉行。

东厨司命,九皇灶君。居台前,显威灵。

善恶奏天庭,赐福宅中。家家保安宁,南无灶君王菩萨摩阿萨。

这一部,灶王经,何人留下。有西天,老佛爷,自古创成。

唐三藏,去取经,带来东土。传流到,普天下,苦劝众生。

灶王爷,司东厨,一家之主。一家人,凡做事,有的分明。

谁行善,谁作恶,件件同记。每个月,三十日,上奏天庭。

只要你,肯行善,存心正道。常言说,积善家,吉庆多增。

你若是,心里坏,行了恶事。老天爷,降灾殃,决不留情。

家家有,灶王爷,不知尊敬。他掌着,善恶本,记得更清。

灶王爷,圣诞日,人不祭祀。坐东厨,太冷淡,礼上不通。

秋八月,初三日,圣诞即期。说与你,普天下,大众齐听。

有善男,和信女,烧香上供。一家家,各户户,同点明灯。

又增福,又增寿,无灾无害。只要你,秉真心,口念真经。

若有人,把真经,传流世界。保佑你,光景好,子贵孙荣。

读书人,敬灶王,名登金榜。种田人,敬灶王,五谷丰登。

手艺人,敬灶王,诸般顺利。生意人,敬灶王,买卖兴隆。

在家人,敬灶王,身体康健。出外人,敬灶王,到处身安。

老年人,敬灶王,眼明脚快。少年人,敬灶王,积下阴功。

世间人,往往的,舍近求远。远烧香,多赶庙,千里路程。

灶王前,你若是,诚心祷告。无论你,什么事,都敢应承。

只要你,存好心,多行方便。能与你,一件件,转奏天庭。

为名的,管保你,功名显达。为利的,管保你,财发万金。

有病的,管保你,疾病全好。求寿的,管保你,寿过九旬。

求儿的,管保你,生育贵子。有子孙,管保你,连科高升。

见玉皇,能给你,多说好话。祷必灵,求必应,百事如心。

只要你,孝父母,恭敬兄长。只要你,亲宗族,和睦乡邻。

行仁义,顾廉耻,各安生理。守本分,学良善,忍辱让人。

灶王下,秉真心,奏知上帝。玉皇爷,慈悲发,永不屈人。

有一等,歹妇人,心肠毒狠。惹是非,招口舌,骂断四邻。

说人长,道人短,欺大压小。气翁姑,与妯娌,作践男人。

有一等,好诈人,口善心恶。对着人,说好话,背地黑心。

说真话,卖伪药,弥陀枉念。这等人,天不饶,鬼神难容。

心不好,莫说你,吃素行善。做好人,行好事,方得安宁。

众善人,你要想,诸事顺利。厨房里,要干净,朔望明灯。

我与你,传流下,厨房十戒。众善人,一个个,牢记在心。

一不许,到灶前,刮锅响碗。敲锅铲,刀板响,家破人穷。

二不许,到灶前,赤身露体。不像人,没廉耻,恼怒神明。

三不许,到灶前,大解小便。尿屎盆,臭气物,远离厨中。

四不许,到灶前,涕唾吵闹。颉葫芦,摔马勺,神不安宁。

五不许,到灶前,指猪骂狗。数黄瓜,道茄子,任嘴胡云。

六不许,牛马粪,破鞋乱底。鸡毛骨,葱蒜皮,推入灶门。

七不许,烤破衣,烤鞋烤脚。小衣儿,妇女衫,烤在灶门。

八不许,轻五谷,抛米撒面。有剩茶,和剩饭,施与饥人。

九不许,无故的,杀鸡宰鸭。吃斋人,要行善,戒杀放生。

十不许,吃牛肉,并吃狗肉。牛耕田,狗守夜,大有功能。

众善人,记准这,厨房十戒。又消灾,又免难,福禄多增。

若再能,听我劝,敬惜字纸。生贵子,做高官,到处扬名。

到八月,初三日,果知尊敬。我保你,一家人,有显有灵。

若把我,灶王经,敬念一遍。合家人,保平安,百病不生。

常念我,灶王经,几千万遍。多增福,多增寿,辈辈高封。

东厨司命灶君新经/灶王经

创作简介

中华民族,重教化、促人伦。灶王经在古时被称为绝世之书,古版灶王经通常包括四个基本方面,一是灶王的由来、地位、作用、职务和职责,二是其普世教化和对人的行为规范,三是对厨房的要求,四是威仪和劝善。

说到底,今天人们对灶王文化的崇敬就是对祖先的崇敬,岁月穿梭,面对现代化、全球化、信息化的今天,中国优秀传统文化需要与时俱进、与时偕行、与时信息。在传承中发展、在敬畏中前行,以服务中华民族的伟大复兴。

中国厨房文化博物馆在数以百计的馆藏历代古本灶王经中吸取精华,诚意领悟,由中国厨房文化博物馆法人庞理心撰新版灶王经,邀请国家著名学者肖红、张武、黄永锋等校刊。由中国厨房文化博物馆权威发布,并刊印、施送,以现世人。

校刊人员简介:

肖红 男 1960年生人 第九届、第十届全国人大代表,享受国务院特殊津贴,香港、澳门区旗、区徽设计者,中华世纪坛世纪钟创意、设计督造人,清华大学艺术教育中心主任,教授,工艺美术专家,中国大信厨房文化博物馆顾问、义工

张武 男 1964年生人 2008奥运会标志设计者,北京始创国际企划有限公司董事长,中国十大策划大师,清华大学美术学院客座教授,国学大师,中国厨房文化博物馆顾问、义工

黄永锋 男 1976年生人 厦门大学道学与传统文化研究中心主任、教授、博士生导师,中国宗教学会理事,国家社科基金项目、国家社科基金重大项目《百年道学研究与创新工程》主持人,中国大信厨房文化博物馆顾问、义工。

(原文来自网络各搜索;整理:吕西安;大秦岭文化旅游网;2018年2月7日;农历腊月二十二;)

(雪后的黄州馆,白茫茫一片世界真干净)

附1:[灶君真经]

进厨房。常存恭敬。敬皂王。口念真经。

遵十戒。诸恶莫作。持佛法。众善奉行。

东厨司命。九皇皂君。居台前。显威灵。

善恶奏天廷。赐福宅中。家家保安宁。南无皂君王菩萨摩阿萨。

这一部。皂王经。何人留下。有西天。有佛爷。自古创成。

唐三藏。去取经。带来东土。传流到。普天下。苦劝众生。

皂王爷。司东厨。一家之主。一家人。凡作事。有的分明。

谁行善。谁作恶。件件同记。每个月。三十日。上奏天廷。

只要你。肯行善。存心正道。常言说。积善家。吉庆多增。

你若是。心里坏。行了恶事。老王爷。降灾殃。决不留情。

家家有。皂王爷。不知尊敬。他掌着。善恶本。记得更清。

皂王爷。圣诞日。人不祭祀。坐东厨。太冷淡。礼上不通。

秋八月。初三日。圣诞节期。说与你。普天下。大众齐听。

有善男。合信女。烧香上供。一家家。各户户。同点明灯。

又增福。又增寿。无灾无害。只要你。秉真心。口念真经。

若有人。把真经。传流世界。保佑你。光景好。子贵孙荣。

读书人。敬皂王。名登金榜。种田人。敬皂王。五谷丰登。

手艺人。敬皂王。诸般顺利。生意人。敬皂王。买卖兴隆。

在家人。敬皂王。身体康健。出外人。敬皂王。到处身安。

老年人。敬皂王。眼明脚快。少年人。敬皂王。积下阴功。

世间人。往往的。舍近求远。远烧香。多赶庙。千里路程。

皂王前。你若是。诚心祷告。无论你。甚么事。都敢应承。

只要你。存好心。多行方便。能与你。一件件。转奏天廷。

为名的。管保你。功名显达。为利的。管保你。财发万金。

有病的。管保你。疾病全好。求寿的。管保你。年过几旬。

求儿的。管保你。生育贵子。有子孙。管保你。连科高升。

见玉皇。能给你。多说好话。祷必灵。求必应。有事如心。

只要你。孝父母。恭敬兄长。只要你。亲宗族。和睦乡邻。

行仁义。顾廉耻。各按生理。守本分。学良善。忍辱让人。

皂王下。秉真心。奏知上帝。玉皇爷。慈悲发。永不屈人。

有一等。歹妇人。心肠毒狠。惹是非。招口舌。骂断四邻。

说人长。道人短。欺大压小。气翁姑。与妯娌。坐践男人。

有一等。好诈人。口善心恶。对着人。说好话。背地黑心。

说真话。卖伪药。弥陀枉念。这等人。天不饶。鬼神难容。

心不好。莫说你。吃素行善。做好人。行好事。方得安宁。

众善人。你要想。诸事顺利。厨房里。要干净。朔望明灯。

我与你。传流下。厨房十戒。众善人。一个个。牢记在心。

一不许。到皂前。刮锅响碗。敲锅铲。刀板响。家破人穷。

二不许。到皂前。赤身露体。不像人。没廉耻。脑怒神明。

三不许。到皂前。大解小便。尿屎盆。臭气物。远离厨中。

四不许。到皂前。涕唾吵闹。颉葫芦。摔马勺。神不安宁。

五不许。到皂前。指猪骂狗。数黄瓜。道茄子。伍嘴胡云。

六不许。牛马粪。破鞋乱底。鸡毛骨。葱蒜皮。推入皂门。

七不许。烤破衣。烤鞋烤脚。小衣儿。妇女衫。烤在皂门。

八不许。轻五谷。抛米撒面。有剩茶。合剩饭。施与饥人。

九不许。无故的。杀鸡宰鸭。吃斋人。要行善。戒杀放生。

十不许。吃牛肉。并吃狗肉。牛耕田。狗守夜。大有功能。

众善人。记准这。厨房十戒。又消灾。又免难。福禄多增。

若再能。听我劝。敬惜字纸。生贵子。作高官。到处杨名。

到八月。初三日。果知尊命。我保你。一家人。有显有灵。

若把我。皂王经。敬念一遍。合家人。保平安。百病不生。

常念我。皂王经。几千万遍。多增福。多增寿。辈辈高封。

若有人。将此经。广传远送。登天堂。免地狱。不老长生。

倘有人。不遵信。不传不说。管叫他。受贫穷。孤苦伶仃。

倘有人。见真经。不恭不敬。管叫他。女有病。男受官刑。

倘有人。毁谤我。坐践经典。暗地里。使阴兵。斩你灵魂。

行善的。作恶的。由你自造。该降福。该降祸。任我施行。

附2:(灶王神经)

灶王菩萨灶神经。灶神原来在天庭。只因人世心改变。玉帝差我下凡尘。

亲身下降察善恶。看民回心不回心。灶神本是一家主。莫把菩萨看得轻。

灶王府中家家有。凡眼怎见神灵身。时时家中亲察照。善善恶恶看得清。

有等不贤泼妇女。全不把我放在心。灶上堆得不成样。鞋袜放在上面存。

主家之人不管说。秽物厨中用意烹。那论大小衣物等。满灶熏得恶雾行。

不管洁净不洁净。轻慢神灵罪不轻。牛犬畜肉放灶上。你看欺心不欺心。

守住灶前把人骂。恶言恶语实难听。有等妇人灶前哭。哭得吾神不安宁。

帚把打灶有大过。坐灶之人罪不轻。杀鸡灶上来砍剁。那有这样胆大人。

年头月尾不打扫。灰尘雾住吾的身。这样把神来轻慢。可恨凡民大欺心。

个个神寿有人敬。那个说起我灶神。八月初三神寿诞。全不提动半毫分。

是神寿诞闹热热。惟有灶神冷清清。凡民若把吾神敬。八月初三记在心。

灶前便把香灯点。茶果斋供尽片心。非怪吾神要尔敬。因你凡民大欺心。

奉劝世人休忘记。无我灶神也不成。人有诚心神感应。五瘟使者不入门。

一切祸患齐扫散。丢下前缘接后因。回头再把灶王表。正直无私不顺情。

转回天宫奏玉帝。善恶不隐半毫分。玉帝闻言心大怒。差遣五瘟下凡尘。

积善之家不可去。作恶之家汝便行。凶恶男女遭大难。顷刻急症入幽冥。

死在阴司还受罪。你想逃脱万不能。罪满转轮王发放。善恶报应见分明。

大善投胎大富贵。中等投生中等人。大恶脱生变畜类。小恶投生落贱贫。

或是痴聋与瘖哑。牛马猪羊去还人。灶王今把凡民劝。依得神言是福人。

作恶不是长久计。近在自己远儿孙。亏心除尽平生福。奸巧短寿把命倾。

合家人口保安宁。世人不听吾神劝。怕你后悔枉费心。吾神腊月归天去。

直言奏上玉皇尊。恶恶善善从直讲。再不隐瞒半毫分。大秤小斗心不足。

还在人前使假银。扭毫捏索良心丧。买卖欺善不公平。淫人妇女罪不轻。

贪人财物丧良心。暗地把人来唆弄。他在中间做好人。有的仗势来欺弱。

欺老骂少起恶心。打僧骂道怨天地。劝人开斋罪不轻。作贱五谷该何罪。

贪图口腹忍伤生。在生之时不自问。死后阴司见假真。地狱受尽千般苦。

阳世那个说是真。敲嗑他人钱合米。变作牛马还他人。尔看一报还一报。

奉劝男女仔细想。莫把吾言当假真。孝顺父母为第一。忠君爱民一等人。

第二须当敬兄长。第三夫妇要和平。朋友说话要信实。奴仆宽恕可在心。

一般也是父母养。只为家寒两离分。假使自己儿和女。别人屈打怜不怜。

行事须当存天理。切莫欺死又瞒生。逢人将经来劝解。广积阴德与儿孙。

灶王劝人费心苦。看民回心不回心。

偈曰

东厨司命君。留下灶王经。见面抄一本。子孙享科名。

眼下无灾厄。祸事不临门。吾神八月寿。初三记在心。

若把吾经念。斋戒忌油荤。初一并十五。各自要诚心。

信者有好处。不信自堕身。死后见报复。报应见假真。

劝人抄十卷。解去一世冤。劝人抄百本。九祖得升天。

吾神不虚说。保你富贵全。不敬吾神者。枉生尘世间。

(欢迎您前来访问!本站部分图文内容来自网络;如有侵犯版权者,请立即联系本站删除;网址:http://www.dqllyw.com/;)