徽州女祠记

祠堂作为封建宗法制度下族人祭祀祖先的场所,女性均与其无缘。但在明清时期的安徽省徽州地区,却出现了罕见的专奉女主的女祠,形成了一种独特的徽州文化。

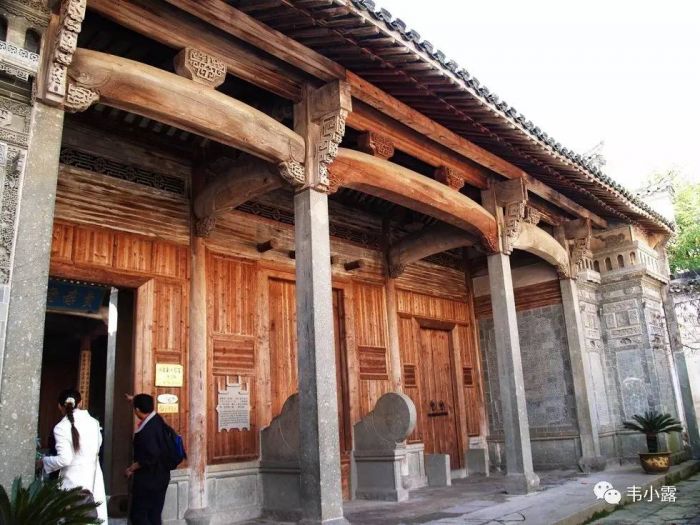

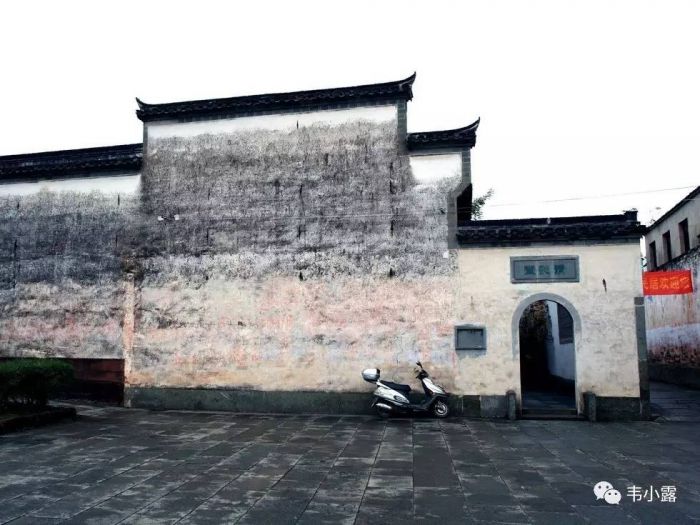

清懿堂为棠樾村大盐商鲍启运于清嘉庆十年(公元1805年)所建,以纪念为徽商的辉煌作出牺牲和贡献的鲍氏妇女。歙县县委外宣办主任汪政宣介绍,清懿堂是中国唯一一座现存完好的女祠。它坐南朝北,前后三进五开间结构,占地面积818平方米。

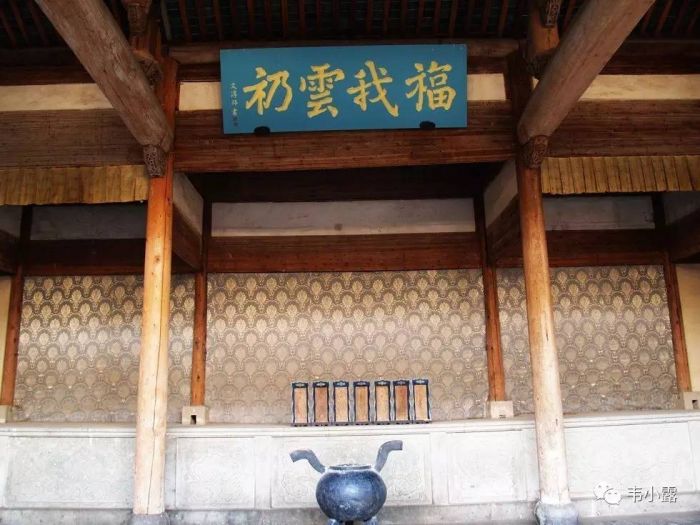

身临女祠,首先映入眼帘的清懿堂三字巨匾高悬在大厅照壁正中,旁边是一块清代名人曾国藩所书的贞孝两全的横匾。汪政宣说,女祠以清懿为名,取的是清白贞烈、德行美好之意。

在徽州,一直流传着一句话:前世不修,生在徽州,十三四岁,往外一丢"。明清时期,徽州的年轻男性在十三、四岁就会背井离乡,在外漂泊。而徽州女性,则会留在家中,操持家业。子女的教育大业,也担在了徽州女性的肩头。徽商得以辉煌,无数默默付出的徽州女性功不可没。鲍氏第30世孙、89岁的鲍树民退休前在歙县博物馆工作,对祠堂文化研究颇深。他说,祠堂最早起源于汉代,到了南宋,理学家朱熹《家礼》开立祠堂之制,从此称家庙为祠堂。

封建时代,祠堂是个神圣之地,平日大门紧闭,不能随便进出,对女性则更是严禁进入。但偏偏在朱熹的祖籍地,却有了专为女性而建、为女性独用的女祠,女性不但可以入祠祭祀,共商女性大事,并立有女性祖先牌位。

当年,大徽商鲍启运还专门为家乡女性设立优秀品格奖,每年拿出家里1200亩土地的税钱,一部分发放给鳏寡孤独的穷人,另一部分奖励贞洁、孝顺、勤劳的女性。环秀桥、归屋、燕翼堂、罗东书祠……除清懿堂外,在徽州地区,还留存着许多女性为家庭、社会所做贡献的印记。《歙县志》记载,古徽州历史上有65078个贞洁烈女。历经数百年,徽州地区现存的牌坊有82座,其中女性牌坊占了37座。

门厅外之八字墙,满饰砖雕,玲珑剔透,被学者誉为徽州砖雕之最。女祠享堂龛座上排放着七位女子的牌位。据《民国歙志》载:棠樾鲍氏贞节烈女明清两代达59人之多。有的独自守寡,拉扯大年幼的孩子;有的恪守妇道,孝敬着夫家父辈;有的任劳任怨,支持着徽商的发展,但无一例外地都是以牺牲自己的情感、生活为代价的。

(原作: 小露微信:ABC936369,整理:吕西安;大秦岭文化生活旅游网 )