中国紫阳书院

在我国历史上,以紫阳命名的书院较多,但多数分布于江南地区,如徽州、苏州、杭州、漳州、汉口、福建等地。紫阳是理学大师朱熹的称号,人们取此名其书院大多是为了纪念他和尊崇理学。在众多紫阳书院中,以福建、杭州、苏州、徽州四地的紫阳书院最为有名。

一、福建紫阳书院

福建紫阳书院位于武夷山五曲隐屏峰下。始建于宋淳熙十年(1183),称武夷精舍,南宋末年扩建,称紫阳书院,明正统年间改称朱文公祠。宋朝理学家朱熹曾在此讲学达十年。初建时有仁智堂、隐求斋、寒栖馆、晚对亭、铁笛亭等建筑物。现仅存止宿和隐求室的部分建筑。书院各处石壁上,留有许多诗文手迹,尢以朱熹亲笔题勒游者如斯和人陈省在晒布岩刻下的壁立万仞为著。

武夷精舍在武夷山的隐屏山下,是南宋理学家朱熹于淳熙十年(1183年)亲自擘划、营建的一所书院。这是武夷山的一大建筑,人称武夷之巨观。

1、贺词

构筑武夷精舍的缘起应追溯到淳熙五年(1178年)。这一年初秋,朱熹与妹夫刘彦集、隐士刘甫共游武夷时,只见九曲溪旋绕曲折,隐屏峰下云气流动,顿觉耳目一新,因而萌发出眷焉此家山和仙人久相招,授我黄素书,赠我双琼瑶,茅茨几时建,自此遣纷嚣的建屋初念。经过数年的苦心筹措经营,精舍终于在淳熙十年(1183年)动工,当年就初见规模。按朱熹《武夷精舍杂咏诗》所记,其布局大致是这样的:在隐屏峰下,两麓相抱之中,有三间房屋,名为仁智堂。堂的左右,有两间卧室,左边是自己居住的,叫隐求室,右边是接待朋友的,叫止宿寮。左麓之外,有一处幽深的山坞,坞口累石为门,称石门坞。坞内别有一排房屋,作为学者的群居之所,名为观善斋。石门西边,又有一间房屋,以供道流居住,名为寒栖馆。观善斋前,还有两座亭子晚对亭和铁笛亭。而在寒栖馆外,则绕着一圈篱笆,截断两麓之间之空隙,当中安着一扇柴门,挂上武夷精舍的横匾。精舍甫成。朱熹约集了建宁知府韩元吉和著名历史学家、建安(今福建建阳县)人袁枢等前来庆贺。韩元吉写了《武夷精舍记》。袁枢贺诗(清?董天工《武夷山志》卷十)曰:

本是山中人,归来山中友。

岂同荷蓧老,永结躬耕耦。

浮云忽出岫,肤寸弥九有。

此志未可量,见之千载后。

诗人陆游也驰函祝贺,并寄贺诗四首(宋?陆游《剑南诗稿。寄题朱元晦武夷精舍四首》),其中两首为:

先生结屋缘岩边,读易悬知屡绝编。

不用采芝惊世俗,恐人谤道是神仙。

山如嵩少三十六,水似邛郲九折途。

我老正须闲处看,白云一半肯分无。

精舍落成之后,朱熹怀着喜悦的心情,写了《精舍杂咏十二首》,并撰写诗序,以记其盛况。此后,他即在此广收门徒,著书讲学,长达五年之久,栽培了大量学生。朱熹的理学思想就传播开来,从而形成了一个有力量、有影响的学派。当时,一些著名的学者如蔡元定、刘火仑、黄干、詹体仁、真德秀、李闳祖和叶味道等人,都曾就学于武夷精舍。之后,一批理学名家相继在武夷山中和九曲溪畔择地筑室,读书讲学,有的还以继志传道为己任。如刘火仑的云庄山房、蔡沈的南山书堂、蔡沆的咏雪堂、徐几的静可书堂、熊禾的洪源书堂等先后出现在武夷。所以,武夷山在南宋时期已成为祖国东南的一座名山,后人称之为道南理窟。

2、朱熹逝世之后

朱熹逝世之后,武夷精舍备受封建统治者的重视,历代都曾加以修建。南宋末,经扩建后改为紫阳书院,由官府拨给公田,以供养学者。此后,直到明正统十三年(1448年),才改为朱文公祠,奉祀朱熹的神主,并以黄干、蔡元定、刘火仑、真德秀配享祭祀。明正德十三年(1518年)巡按御史周鵷清、军御史及佥事肖乾元协力檄令县令王和重葺修,辟地百余丈,绕以围垣。前竖牌坊,匾上镌刻武夷书院。沿着牌坊稍进有楼五楹,名叫高明楼,正中大堂也有楼五楹,两庑各六间堂斋。全部构筑轩雅宏丽,并曾置田百亩作为祀事及修缮费之用,旁边又建屋数间,择朱子后裔一人世居管理。明万历年间,少司马陈省寓居武夷云窝时也曾修缮过武夷书院。这里有一段饶有兴味的佳话,说是当时书院倾颓,有士人题诗于壁云:紫阳书院对清波,破壁残碑半女萝。颇爱隔邻亭榭胜,画栏朱拱是云窝。影射紫阳书院远远不及陈省寓居之画栏朱拱的云窝。陈省见诗后,笑着说:是其启我乎!即解囊鸠匠将紫阳书院修缮一新[清?董天工《武夷山志》卷十]。

明崇祯末年(1574年),陈黄门履贞又捐资修缮。清顺治十六年(1659年),崇安县令韩士望又予以修饰。次年春,大风拔木,文公祠圯毁,仅存二门。清康熙二十六年(1687年)官方再度加以修建,由康熙皇帝赐 予御笔学达性天匾额。康熙五十六年(1717年),闽浙总督觉罗满保捐俸重修。既立堂宇以祀朱子,复在堂后盖屋数椽,而以赵清献(北宋学者、崇安县第二任县令)、胡安国、刘子翚等附祀。建筑物至今已毁,仅留存两庑。原址现竖立有福建著名书法家沈觐寿撰并书的武夷精舍遗址六字及介绍文字的碑刻。

二、福建省云霄县紫阳书院

紫阳书院[1]又称云霄紫阳书院,始建于乾隆三十八年(1773),书院坐西北朝东南,系单檐硬山顶燕尾脊式土木结构建筑,由前厅、天井及其西侧廊房和主堂组成,均保持清代古建筑的原貌,建筑本体有较高的文物价值。

云霄紫阳书院[1]又称文祠、文庙,始建于乾隆38年(1773),书院坐西北朝东南,系单檐硬山顶燕尾脊式土木结构建筑,由前厅、天井及其西侧廊房和主堂组成,建筑面积295平方米。主体建筑进深三间、面阔三间,前厅进深一间,设有前廊,明间前廊内凹,为仪门做法。山墙生土夯筑,内外墙面抹灰。抬梁穿斗混合式梁架,梁架斗拱朴素大方,石作构件雕刻精美,均保持清代古建筑的原貌,建筑本体有较高的文物价值。现在云霄博物馆内保留光绪二十八年(1902)的{十文良法碑}一通。2006年,被列为漳州市普查登记文物点挂牌保护。2008年申报第七批省保。

三、江西省樟树市观上镇紫阳书院

紫阳书院又称道德宫 桂苑宫,位于江西省樟树市观上镇阁皂山九龙谷骆驼峰南麓,紫阳书院原是按灵宝道派三教合一道义供奉孔子、释迦牟尼、李耳的观宇,名为道德宫,也是名人论道讲学、唱和燕憩的场所。朱熹两次在这里讲学,因其别号紫阳,故时人又称其为紫阳书院。庭院内古木参天,枝繁叶茂,元初的四株金桂、银桂、四季桂自东向西排植于庭院中间,金秋季节飘香十里,所以明代又有桂苑宫之称,并存碑刻于庭院内。

重 建 清雍正庚戍岁(1730)

地理位置 位于江西省樟树市观上镇阁皂山

占地面积 860平方米

1、地理环境

紫阳书院位于道教名山阁皂山九龙谷骆驼峰南麓,阁皂山又名阁山,逶迤绵延200余里,峰回峦复,古竹苍松,霞蒸云蔚,引絮含烟,山川风光,胜景天成。以道医著称,国家AAAA级景区。海拔802.7米,位于市境东南隅,雄峙赣江东岸,蟠衍200公里,成为樟树碧嶂。山名肇见于东汉。宋代以来,即有天下名山,道教福地,神仙之馆的誉称。东汉建安七年(202) 著名道家葛玄在此悟道修真,在此山建卧云庵,筑坛立灶,修炼九转金丹,尊称樟树药业之祖。唐仪凤年间(676-678) 朝廷赐阁皂山为天下第三十三福地。到宋代进入鼎盛时期,与金陵茅山、广信龙虎山并称为天下三大名山。

2、建筑概况

紫阳书院位于阁皂山九龙谷骆驼峰南麓,占地约860平方米,宋时供奉太上老君、释迦牟尼、孔丘之殿宇,也称道德宫。朱熹两次在这里讲学,因其别号紫阳,故时人又称其为紫阳书院。现庭院门额上紫阳书院四个苍劲的枯笔字,是朱熹手书的拓刻。进门左边的这棵银杏树,是当年朱熹为创杏坛气氛而手植的。明代毁于山火,清雍正庚戍岁(1730),本地大学生黄衍出资重改建为混砖结构。院内古树婆娑,浓荫蔽日,有距今近800年的参天古银杏,宋元时金桂、银桂、四季桂,还有罗汉树、紫玉兰、紫荆等观赏和药用珍贵草木,多逾百年之物。四季和风习习,常年馥郁馨香。

四、徽州古紫阳书院

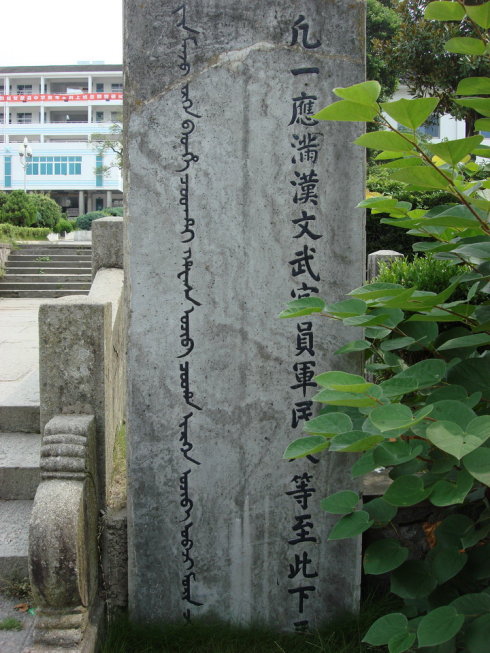

这是原古紫阳书院中的一座山门坊,字为曹文埴题。

紫阳书院 全国著名书院之一,郡守韩补始建于南宋淳六年(1246年),初建在府城南门外紫阳山麓,理宗皇帝御题紫阳书院匾额。紫阳书院以祭祀朱熹,宣扬朱熹理学思想为主旨。元代至元年间迁于南门内,延二年(1315年)又迁于南门外,后毁于兵。明洪武初,重建于歙县县学右之射圃。正德七年(1512年)郡守熊桂重修紫阳书院,并亲自主教。正德十四年郡守张芹,别建书院于紫阳山中,从此,歙县有两个紫阳书院,讲学之风称盛一时。明末四毁书院,两书院门庭冷落。清代,康熙、乾隆先后御题学达性天、道脉薪传两匾额。乾隆五十五年(1790年)歙人曹文埴、鲍志道等于县学后朱文公祠建古紫阳书院,重振讲学之风,桐城姚鼐曾讲学于此。咸丰、同治年间,两书院均遭兵毁。后筹工局拨款重修古紫阳书院,并改为校士馆。光绪三十三年(1907年),紫阳师范学堂设此。以后,书院旧址均办有学校。现存有古紫阳书院碑坊一方耸立在歙县中学内。

明伦堂 《孟子.滕文公上》:夏曰校,殷曰序,周曰庠,学则三代共之,皆所以明人伦也。旧时各地孔庙的大殿称明伦堂,本此。

下马碑 旧时书院前是孔庙,圣人的堂庙,任是高官巨宦,也来不得半点不敬。

找寻徽州之古紫阳书院

泮水桥 天子之学有辟雍,诸侯之学有泮宫,泮水桥为古时学宫之桥。取合会大利,利贞万物之意。当时紫阳书院的学生正是走过这座桥叩拜圣人的。

找寻徽州之古紫阳书院

三元坊 歙县县学甲第坊的别称,位于旧时县学(即书院)前,是县学的门坊。因正面额枋上刻有状元、会元、解元而得名。

石坊背面:科名下为榜眼、探花、传胪。大字下面,刻录着徽州历朝考中的状元、榜眼、探花的名字,以激励后学。

找寻徽州之古紫阳书院

文公泉 书院的右侧原是文公祠的旧址,在往后,问政山麓有一孔泉水,清澈甘冽,便是因朱熹而得名的文公泉。小时侯,却只知韩文公而不知朱文公,来此打水,往往疑惑。

明洪武初,重建于歙县县学右之射圃。

1、徽州紫阳书院简介

正德七年(1512年)郡守熊桂重修紫阳书院,并亲自主教.正德十四年郡守张芹,别建书院于紫阳山中,从此,歙县有两个紫阳书院,讲学之风称盛一时.明末四毁书院,两书院门庭冷落.清代,康熙,乾隆先后御题"学达性天","道脉薪传"两匾额.乾隆五十五年(1790年)歙人曹文埴,鲍志道等于县学后朱文公祠建"古紫阳书院",重振讲学之风,桐城姚鼐曾讲学于此.咸丰,同治年间,两书院均遭兵毁.后筹工局拨款重修古紫阳书院,并改为校士馆.光绪三十三年(1907年),紫阳师范学堂设此.以后,书院旧址均办有学校.现存有"古紫阳书院"碑坊一方耸立在歙县中学后的一个高坡上。

历史上,以紫阳命名的书院很多,分布在徽州、苏州、杭州、漳州、汉口等地。紫阳是理学大师朱熹的号,人们以此名其书院大多是为了纪念他和尊崇理学。在众多紫阳书院中,杭州、苏州、徽州三地的紫阳书院最为有名。

2、书院历史

徽州是朱熹祖籍之地,他生前曾两次回徽州访亲祭祖,并讲学其间。1245年,郡守韩补即于府城南门外紫阳山麓创立书院,不久便得到理宗皇帝御赐的紫阳书院匾额,书院与祭祀朱子之祠堂合为一体,成为本地宣扬理学的重镇,也因此奠定了徽州地区的学风。元代至元年间,书院迁移至府城南门内,1315年又迁于南门外。元明之交,建筑毁于兵火,直到1368年方得重建,后又被迁至歙县县学右之射圃,但朝廷此时正在大力发展官学,抑制地方书院发展,所以紫阳书院的规模有限,主要用来崇祀朱子而已。1519年知府张芹又别建书院于原紫阳山中,从此,徽州一地就有两所同名书院。然而明朝末年,朝廷先后三毁书院,这两所书院也因此被毁弃。

3、延续程朱学脉

入清之后,紫阳与岳麓、白鹿洞等同受康熙皇帝钦赐学达性天匾额,此后乾隆皇帝又赐道脉薪传之匾,以褒奖书院传承程朱理学的贡献。1790年,出生于盐商之家的歙县人、时任户部尚书太子太保的曹文埴另在文公祠旧址复建书院,取名古紫阳书院。桐城姚鼐曾主讲于此,他开创的义理、辞章、考据统一之说的古文之义理即程朱理学之义理。乾、嘉以后,徽州虽为朴学重地,但紫阳书院以祭祀朱子、宣扬朱熹理学思想为宗旨,以《白鹿洞书院学规》为纲,读朱子之书,传文公之教,讲德进业,一直延续程朱学脉。

五、杭州紫阳书院

杭州紫阳书院原名紫阳别墅,始建于康熙四十二年间(1703年),由两浙都转盐运使高熊征及盐商汪鸣瑞等捐资建造,初名紫阳别墅

咸丰十一年(1861年),院舍毁于战乱。同治四年,得以重建,更名为紫阳书院。乾隆年间,学生多至三百余人。清代著名学者孙衣言曾在此主教,咸淳十一年书院舍毁于兵灾,同治四年重建,并改名为紫阳书院。光绪十八年改为仁和县高等小学堂,院址今为紫阳小学学校。紫阳书院在城南紫阳山脚,与几个书院相比,最得山林野趣。幽径乱石,杂树繁花,提供探胜的乐趣。紫阳书院从1703年创建到1902年归并,有199年的历史。紫阳是朱熹的号,清代书院里,很多省份都有紫阳书院,最有名的是苏州。苏州紫阳书院和杭州敷文书院地位一样,名列全国23所省级书院之中。乾隆皇帝曾经到各省级的书院巡视,杭州敷文和苏州紫阳都去过六次,是去的次数最多的两所书院。苏州的紫阳书院由李鸿章选中俞樾作为山长,杭州的紫阳书院则是由俞樾的浙江同年挚友孙衣言掌印,这孙衣言的儿子就是晚清著名的经学大师孙诒让。

诂经精舍嘉庆六年(1801年),由浙江巡抚阮元在原《经籍纂诂》编纂之地创建,阮元在《诂经精舍记》中认为:圣贤之道存于经,经非诂不明。遂将书院更名为诂经精舍。现已不存。

注:词语分述:

1、紫阳真人

基本解释:

道家传说汉周义山,字季通,汝阴人,入蒙山遇羡门子,得长生要诀,白日升天,号紫阳真人。见明胡应麟《少室山房笔丛.玉壶遐览二》﹑《云笈七签》卷一○六。亦泛指仙人。

2、词语分述:

紫阳 : (1).宋代理学家朱熹的别称。朱熹之父朱松曾在紫阳山(在安徽省歙县)读书。朱熹后居福建崇安,题厅事曰紫阳书室,以示不忘。后人因以"紫阳"为朱熹的别称。

(2.)传说中古代神仙常以紫阳为称号。如周穆王时李八百号紫阳真君,汉周义山﹑宋张伯端俱号紫阳真人。亦用以泛指道士。

3、真人 : 道家称修真得道或成仙的人。唐代以后,少数道家人士有被帝王赠号为真人的,如唐玄宗封庄子为南华真人、文子为通玄真人等。历代均有。

(原文来自网络;整理:吕西安;大秦岭文化旅游网;2019年5月14日)