五峰书院位于浙江省永康市方岩风景名胜区内,是植根于丹霞地貌的山水奇葩,浙江省首批重点风景名胜区之一。全区包括方岩山、五峰、南岩、石鼓寮、灵山湖、刘英烈士陵园、五指岩、太平湖等八大景区,总面积达92平方公里。

1 基本内容

五峰书院位于浙江省永康市方岩风景名胜区内,是植根于丹霞地貌的山水奇葩,浙江省首批重点风景名胜区之一。全区包括方岩山、五峰、南岩、石鼓寮、灵山湖、刘英烈士陵园、五指岩、太平湖等八大景区,总面积达92平方公里。

2 名称来历

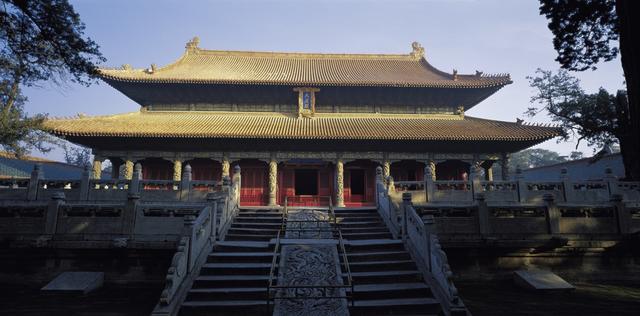

五峰景区以五座环拱奇峰而得名。鸡鸣峰、桃花峰、覆釜峰、瀑布峰、固厚峰自东至西皆以形状特征取名。五峰景区幽静舒适,空气清新,历来是文人墨客的荟萃之地。南宋著名学者陈亮、朱熹、吕东莱曾在五峰书院著书立说。1939年浙江省政府搬迁至五峰重楼办公。抗战时期周恩来与国民党浙江省政府主席黄绍闳亲手栽下的二棵梧桐树,现已挺拔参天。固厚峰脚广阔深邃的洞府餐厅可同时容纳300人就餐。置身其中,冬暖夏凉,犹如天然大空调,令人心旷神怡,别有一番风味。

3 历史渊源

永康历史上最有名的书院是五峰书院。上溯源流,早在南朝普通元年(公元507年)开始建寿山寺,成为佛教文化传播地。至南宋时,随着社会经济的发展,寿山五峰又成为以永康为主兼及浙东诸州县文人学士聚集讲学并研究学问的场所。那时的主角是陈亮,平时多由他执掌主讲席,有时也邀请在明昭书院的婺学创始人吕祖谦前来讲学,并一起研讨学问。宋淳熙九年,理学大师朱熹提举浙东常平茶盐赈灾至婺州。曾到永康五峰访问陈亮。有这样的大儒到来,大家自然喜出望外。陈亮就请朱熹执掌主讲席,在五峰进行讲学。听说朱熹前来讲学,从学者近数百人,把五峰的石洞都坐满了。就这样,朱熹在五峰盘恒累月,讲学声势日盛,成为一件历史上的盛举,也为历史留下一段千古佳话。对这次讲学,史传是朱熹、吕东莱、陈亮的盛会。但后来清代的程尚斐作了《淳熙四年辨》说:……东莱先生卒于八年七月……朱子九年春游方岩,至秋乃至五峰,维时东莱已卒,何得云访东莱……可见这次讲学的只是朱熹、陈亮两人。至今,寿山外洞还留有斗率台三字朱熹遗迹。而且可容几百人的讲学地方,也应是寿山外洞。寿山有五峰曰:鸡鸣、桃花、覆釜、瀑布、固厚。在这里办的书院,自然就称五峰书院了。只是那时没有正式命名挂牌而已。

根据史料记载,正式创建五峰书院是明朝正德年间(公元1521年),永康芝英人尚宝丞应典在寿山内洞动工兴建丽泽祠。嘉靖元年(公元1522年)建成。初名丽泽精舍。由当时太守张钺题匾额曰丽泽祠。为此,姚文炤还作了碑记。到了明嘉靖已秋(公元1533年),永康县令洪垣参观书院后,觉得场地太挤,便命令撤去原寿山寺的罗汉像,改建书院,但不久洪垣调任京官。这件事便由太平人东涧先生吕瑗购材兴工,在岩洞下建楼数间,以广开学者。这件事费时三年,于嘉靖丙申(公元1536年)落成。由郡守陈京亲书匾额五峰书院。因此,有人认为这时才有五峰书院,这样理解是错误的。也许南宋陈亮讲学后,书院可能中断。官员姜宝编撰《松溪程先生年谱》记载:正德15年(公元1520年)程文德写《益斋砭剂》时,便说益斋程子焚香拜誓于五峰书院。可见在公元1521年应典建丽泽祠时,就已存在五峰书院,而且程文德在此之前,已在那里读书学习。只是当时官方没有参与罢了。

明嘉靖年间,五峰书院发展进入鼎盛期,除丽泽祠、五峰书院外,后来又建了学易斋,并且举行祭祀活动。当时应典、程梓、卢可久、程文德等人,既是创办者,又是学者,也是名师。五峰书院开始声闻远近,成为著名书院。正如学人称道:远近名儒翕然景从,其妙契传薪者东邑为最。

但由于书院的发展,生员日渐增多,住宿场地有限,许多生员没地方住,可能有的占据了僧舍。这件事便和当时僧田僧产占有者产生了矛盾。并时有争吵事件发生。矛盾逐步激化。 嘉靖辛丑年(公元1541年),有一天僧人之兄胡某为乡里豪绅,便当面侮辱了在五峰书院任教的卢可久,两人发生争打。卢可久气愤不过,便写了一张状纸告僧兄胡某。而告状这件事,卢可久事先没有和程梓、应清、陈恭、吕五松几人商量,便署了以程梓为首的这几个人的姓名,把状纸递了上去。就这件事,僧兄胡某也把状告到御史台,说卢可久、程梓侵占僧田僧产,办书院是建淫祠、倡伪学、惑众心。那时,正逢嘉靖帝采纳御史游居敬的上疏,指斥南京史部湛若水:借其邪学,广为无赖,私创书院。建议对书院进行禁毁。胡某一告,执政者刚好抓着辫子,借此由头,便把五峰书院诬为伪学、妖学,办淫祠等罪名。先是有司受台檄文,来逮捕程梓及卢可久。卢可久躲避了,便把程梓抓去,程梓在公堂上大受笞楚,而后书院被废,学员被散,程梓等五人都被革去生员籍。

这起学案,原为卢可久而起,但在公堂上,程梓一人把责任都承担了。后来有人问程梓:这事因可久而起,而子为受恶乎?程梓回答说:可久是以诸生为豪所窘,固当洗之,吾所尽何事,还要对不起可久?遇事像程梓这样高风亮节实在是很难得的。

其实五峰书院创办以来,对培养永康人才是起了至关重要作用的。而且就这受辱五人来说,也是永康人的精英。

程梓号方峰,永康文楼人。他是当时永康大儒,曾徒步往姚江,求文成之学,归里即在寿山洞中倡明正学,是当时颇有影响的人物。

卢可久号一松,永康儒堂人,其父送其受业王阳明先生,曾诗曰:阿儿有志投名师,异时当抱稽山归。后来,他果真受阳明器重,他比归之时,阳明送之曰吾道东矣。他的著作有《望洋日录》、《光余或问》等。

应清号容斋,永康岩后人。受业方峰之门,有司致其罪,窘辱百端,而志不挫。

陈恭字安之,永康棠溪人。有志圣贤之学,孜孜不倦,方峰先生辈罹灾时,直任不辞。

吕成章号五松,永康西溪桐塘人,幼警敏,习举子业,凡所著作,沉实高华,有欧苏风度。

他们五个人,当时被称为五君子,一个个都坚持正义,进行了不屈不挠的抗争,而且互相支持,互相鼓励,互相安慰,有些情节是非常感人的。例如程梓曾给吕成章之父写过这样一首诗:人情汹汹如崩土,惟公慷慨意不徂。令子风神出义方,甘心与我同棰楚。为了申辩冤情,程梓曾写了《普诉词》,字字有据,言词真切,感天动地:……夫以慕义之心,蒙贪利之谤,以希古之志,冒穿窬之名,草芥前程,信不足道,而市井之徒,将以藉口,风声鼓动,善者以怠,恶者以肆,其如天下之风化大体何哉……

这起学案,经历了三年之久,到公元1543年,也许朝廷禁毁书院风潮已过去,遇到了督学孔公,廉得其实,赫然惩胡之妄,程梓等冤情终于得到了平反,五峰书院得以恢复。

明末清初,因处交替时期,社会秩序不稳,书院进入低谷,如清代程懋刚先生所说:近年兵荒以来,道脉仅延一线。

至康熙乾隆年间,社会逐步安定,五峰书院也随之恢复和发展,创建并管理五峰书院之应、程、卢三姓,决定将年久岁远的五峰三祠进行重修。五峰书院再次进入兴旺时期。直至清末学校兴起,书院随之消失。

(原图文来自网络;整理:吕西安;大秦岭文化旅游网;2018年1月5日;)