化身九华

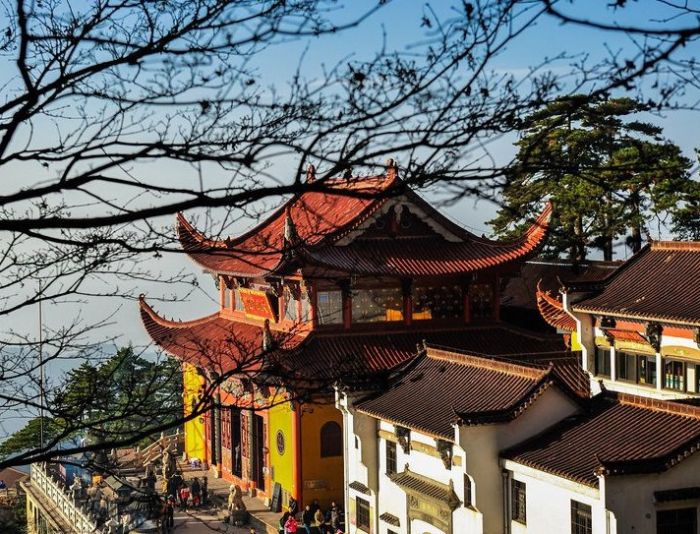

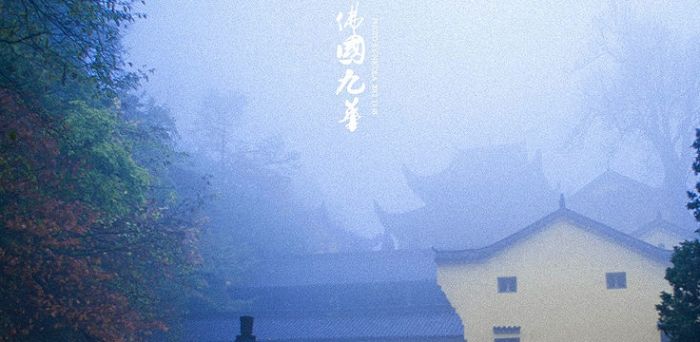

唐代的中国佛教,正如日丽中天,吸引了日韩等国不少僧人来华求法。当时的朝鲜半岛分为三个国家,即新罗、高句丽、百济。有新罗王子金乔觉(696-794), 生而相貌奇特,顶骨耸出特高。力大可敌十人。心地慈善,颖悟异常。金乔觉出家名地藏比丘,携白犬善听航海来华。地藏比丘在各地游化数年后,於开元末年来到安徽省九华山。九华山,位于安徽青阳县,本名九子山,唐李白到九子山,见九峰如华,所以后来又名九华山。地藏比丘在此深山的盆地里结庐苦修,过着渴饮涧水,饥食白土的生活,且常被毒虫伤螫。

深山苦修的地藏比丘,若干年后被当地士绅诸葛节游山时发现 。见此和尚住石洞茅蓬,破锅残粒中渗有白土,生活异常清苦。得知是新罗王族远来中国求法,诸葛长者发心倡议为他修建道场。九华山主姓闵;家财甚富。建寺必请闵公布施山地,闵公也非常敬仰地藏比丘,问他要多少地,地藏答道:一袈裟所覆盖地足矣。

据载,地藏显神通力,袈裟一披,盖尽九华,於是闵公将整个九华山全部布施供养。闵公为地藏护法,其子也随地藏比丘出家,法名道明,为地藏的侍者。现在所见的地藏菩萨像,两旁有一老者及少年比丘,即闵公父子。

寺院建成后,各方来参学者甚众,新罗国也有不少人来亲近供养。九华山高且深,寺众增多,生活 即发生问题,煮饭还要渗拌白土(此土色白而细腻,俗称观音土),一些人饿得皮骨相连,故当时称之为枯槁众。寺中大众只是一心为求佛法,而完全放弃了物质享受的要求。地藏比丘在九华山的影响甚大,后来新罗国王得悉,即派人送粮食供养。

地藏比丘一直领导此精进苦行的道场,至唐开元廿六年七月三十 日入灭,世寿九十九岁。大家都直觉到:地藏比丘实为地藏菩萨的化身,是地藏菩萨来中国的应化,所以大家称之为地藏菩萨,而九华山即成为地藏菩萨应化的道场,成为中国佛教四大名山之一了。特别是每年七月三十日,九华山香火尤其鼎盛 。地藏菩萨自有他特殊的因缘感应,才能得到民间一致的信仰。

身相示现

地藏菩萨的形像有多种,《大日经》等以之为菩萨形,并饰以宝冠、璎珞等。《十轮经》等则以之为沙门形。一般广为流传的形像,是内秘菩萨行外现沙门形,左手持宝珠右手执锡杖,或坐或立于莲华上。

据《十轮经》和《占察经》载,地藏菩萨由大悲誓愿力,示现大梵王身、帝释身、声闻身、阎罗王身、狮象虎狼牛马身,乃至罗刹身、地狱身等无量无数异类之身,以教化众生,并特别愍念五浊恶世受苦众生,应众生所求而消灾增福,以成熟众生善根。地藏菩萨常变现无数化身济度众生,所以又称千体地藏。

地藏菩萨以悲愿力救度一切众生尤其是地狱中的罪苦众生,所以示现阎罗王身、地狱身等广为罪苦众生说法。故一般又以阎罗王为地藏菩萨的化身。《十王经》即说阎罗王的本地为地藏菩萨。又如中国民间信仰中,地狱思想受《地藏菩萨本愿经》的影响甚深,而视地藏菩萨为地狱的最高主宰,称之为幽冥教主,其下管辖十殿阎王。

在密教中,地藏菩萨为胎藏界曼荼罗地藏院的主尊,呈菩萨形,左手持莲花,花上有如意宝幢,右手持宝珠,坐于莲花上。密号为悲愿金刚、与愿金刚。三昧耶形为宝珠或莲花上之幢。又金刚界曼荼罗中,南方宝生如来四亲近中的金刚幢菩萨,与地藏菩萨同体异名。此外有说地藏菩萨与观音、势至、龙树等菩萨皆是阿弥陀佛的胁侍,称为阿弥陀五佛。也有说阿弥陀佛于因位时的法藏菩萨,与地藏菩萨为同体。

另密教有关于地藏菩萨在六道中普为度化,且分别示现不同身相之说。而且六道的地藏名号也是依娑婆世界的六道众生而说,他方世界有或七道或四道等不等,地藏菩萨也依他方因缘而一一示现应化。六道地藏的名称,各经轨所载不一。

二、六道地藏

地狱救度法门

不堕地狱的教示

佛教业力因果律认为:作恶得恶果,为善得善果,造极重恶业则堕地狱。但造堕狱恶业,来生不一定会堕地狱,因为善恶的此消彼长和通三世的时间跨度,会影响相应阶段的结果,但业因仍客观存在。地狱最下层是无间地狱(梵语阿鼻地狱)。造极重恶业的,死后无时间间隔而立刻堕落地狱,而且受苦的时间没有间断,所以名无间地狱。若造极重恶业,除非不犯,一旦触犯,作任何功德忏悔都不得不堕,犹如身患绝症而非死不可。

地藏菩萨示现出家相,以建立清净僧团为佛法中心。依此基本精神,地藏菩萨发愿,在恶世中以方便将众生从堕落的边缘救出来。这并非一定要显神通,把要堕落地狱的众生拉出来,而是开示正理,令其了解,令其不作堕落地狱的重罪,不作破坏三宝的重罪。以《地藏十轮经》为主的法门开示,能使五浊恶世众生不入地狱。

堕落无间地狱的极重恶业,《地藏十轮经》中说到二类:十一重罪及十恶轮。两类都是地狱种子。佛教认为,其他恶业在下生不一定会堕地狱,若犯十一重罪或十恶轮中任何一条,则一定要堕落无间地狱。

堕无间地狱的二类重罪

十一重罪

无间罪

五种

杀父

杀母

杀阿罗汉:已修行至阿罗汉者, 是四果圣人,若杀之,罪极重。

出佛身血:佛世时,提婆达多从山上推下大石,想害佛。被护法神打碎,碎石碰伤佛脚趾流血,成为重罪。

破和合僧:在出家清净僧团中,恶意破坏,令和谐的僧团分裂,即构成无间重罪。

近无间罪

四种

杀中最重:佛不会被杀,以杀独觉为杀罪的最重。

盗中最重:盗三宝物最重,属於佛法僧的东西,是大众所发心供养, 如果盗取是最重罪。

淫中最重:淫阿罗汉比丘尼为最重;对已证阿罗汉的比丘尼,如果强迫 奸淫,必堕无间地狱。

妄中最重:以不实语,挑拨僧团是非,使僧团分裂为最重 。

另外两种

谤正法:若外道谤正法,因为不懂佛法而乱说,如蛇吞青蛙,猫吃耗子,虽有罪但不犯重。

若修学佛法的出家弟子,在佛法中自毁正法,如狮子身中虫,自食狮子肉,则为谤法重罪。

若学声闻乘赞叹声闻乘,说大乘非佛说;学大乘而呵斥小乘,认为不应该学,同属谤法罪。

若只重持戒而废定慧,或重定而废戒慧,或重慧而废戒定,有所偏废,劝人不要学,都是谤法。

若只修学一种法门而轻慢其他,认为学了无作用而不应该学,或劝人不要学,同属谤法罪。

疑三宝:佛法僧三宝,是佛弟子的皈依处。皈依三宝,受持净戒,不论出家在家,

若於三宝外还信其他外道鬼神,疑与佛同等或胜於佛;见外道典籍,赞为胜於三藏十二部。

皈依外道邪众,对佛教出家僧众无信心。与佛法不相应者,都是以疑三宝而表现出不信的行为。

例如皈依三宝而又主张结合他教,认为一切宗教都是教人行善,皆可信仰,是疑三宝的无间重罪。

十恶轮

1、谤阿兰若:梵语阿兰若,意思是无事处,寂静无嚣闹处。比丘在寂静处修清净行,近於中国的闭关住茅蓬。

住阿兰若比丘精进於禅思,佛制应受上等供养。佛世时在僧团需随众,若真正修习定慧,紧要关头则允许暂时自由不用随众。

若有人毁谤阿兰若比丘,是十恶轮之一。如加以诽毁,障碍修行,等於破坏行人的最大目的。

2、谤於别乘

声闻乘谤独觉、菩萨乘─┐

独觉乘谤声闻、菩萨乘─┼─这三种都属于诽谤正法

菩萨乘谤独觉、声闻乘─┘

3、瞋害比丘

瞋害有学有德有修行的比丘:如辱骂殴打,或带有目的加以种种迫害,或拉拢利用恶势力破坏有德比丘。

瞋害破戒比丘:对於破戒比丘,轻视怀恨或逼害,认为根本不像出家人,不值得尊重。属于十恶轮之一。

4、侵夺清净僧物回与破戒比丘:有些坏比丘能拉拢恶势力。帮助坏比丘争夺寺庙财物等,护助破戒比丘,则为十恶轮重罪。

5、毁害法师:对讲经弘法的法师加以毁害或蓄谋驱逐迫害等。

6、侵夺僧物

7、毁寺逐僧

临堕已堕的救度

地藏菩萨的救度,特重於如何使人不作重恶业,不堕落地狱。对已经作重恶业而必堕地狱的众生的救度,在《地藏菩萨本愿经》中著重说到这一法门。佛教认为人在一生中免不了会犯下过错,所以都有堕落恶道的可能。而救济方法在死前比较容易,死后则更为困难。地藏菩萨对苦难众生特别慈悲怜悯,所以发愿重在救度恶道众生。依业力因果而论,作什么业便得什么果,是自作自受。另一方面人们又不忍祖宗亲属在地狱受苦。佛法认为,不应只图自己的利乐,不应忘弃祖先及六亲眷属恩德,所以对未堕和已堕恶道者都要以方便救拔。

【临终时的救度】

日本子安地藏

施舍作福:佛教认为,当病人最危险和最痛苦时,则很可能堕落。救度的方法是把属于他的东西,最好是他最心爱的东西,用以布施。最为心爱之物能施,其他则无不可施之物。以最爱物布施,功德也最大。众生为钱财而造罪的最多,若能以金钱或最心爱之物布施,并对病重者说明可以获大功德果报。一方面使其舍弃贪执,另一方面增其福德,这样便可以减少堕落恶道的可能,这是佛教对病人临终的根本救度法。

於三宝前修功德,诵经及称佛名号:凭仗三宝力的加被,使临命终时得大利益。《地藏菩萨本愿经》说明,人在临终时境界不好,罪业又重,最容易堕落。如果本人的父母兄弟姊妹等亲属,为之设福修功德,燃灯造旛,诵经或念佛菩萨名号,都能令死者离开危险的道路,走向平安的前途。 更简要的方法是,在人临命终时,若能听闻地藏菩萨名号,一声圣号直达耳根,知有地藏菩萨,此人即永不历三恶道苦;若更能为其布施念经,放生作福,则更不会堕落。

【命终后的拔济】

救济方法:对于作恶业的,可以在临终时仗三宝威力来救拔。如果已经死了,《地藏菩萨本愿经》说明,应该在七七日内,为他修福、布施、念佛、回向,令他远离三恶道苦,生於人间或天道。 七七日,指七个七日共四十九天,在七七日中作佛事,并不限于头七或二七的日期,而是四十九天内都可以作。在四十九日内,请出家人诵经礼忏,设斋供养,以此功德回向先亡。在亡者下一生的业报还未现前的过渡阶段,使亡者从恶道中转回来改变受生的目的地。

佛教的七七日受报原理:人死后,有的即刻受果报,有的经过一段时间才受。作无间重罪的,此一念死,后一念立刻下地狱,中间一念距离都没有,即成无间狱。生天道亦是这样,若作重善业,此一念死下一念即生天。若生人间、畜生 、饿鬼等,大多经过一段时间才受果报。从死后到再受生这一阶段名中阴身,中阴身七天死一次,死后在第二念立即再受另一中阴身。可能在第一天或第二天受后生果报,最久经过四十九日的七生七死,即决定受生。中阴身是过渡阶段的过渡形态。《地藏菩萨本愿经》说明,七七日内,亡者在念念间,都希望眷属为之祈求三宝加庇且广修福德,而能在堕落的边缘得到改善机会。死者在中阴身无力做主,只有希望眷属为他拔度超荐。若过了七七日无人济拔, 只好随业受三恶道苦。

超度佛事的功德分配:家属为死人诵经念佛,功德并不完全归於亡人。《地藏菩萨本愿经》说明,若人命终后,为他布施作福诵经念佛等,所得的一切功德,活人多而死人少。作功德者得六分,死者得一分。 所以《地藏经》说:存亡两利。同时《地藏经》强调,在七七日内为亡者做功德,需要家属和诵经者的共同虔诚,才能发生效用。如果斋主杀生食肉,或僧众作佛事不精进,死者不能获益 。所以眷属以清净心诚恳心,并参加素食,在三宝中生信心,才有效果。

(另)十斋日诵经:《地藏菩萨本愿经》说,如果在十斋日(每月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三、二十四、二十八、二十九日,三十日)持斋并读诵一遍《地藏菩萨本愿经》,就能远离疾病,衣食富足。

地藏菩萨灭定业真言

唵 钵啰末邻陀宁 娑婆诃

大乘观照法门

二种真义的闻思

一实境界:《占察善恶业报经》中地藏菩萨说,求向大乘者应当依止一实境界,才能修信解并进入菩萨种性。

对此地藏菩萨宣说了四点:

①生佛无别,同一真如:众生心体本是不生不灭而清净无碍,没有分别而平等无二。一切的众生心圣贤心和诸佛菩萨心,都是这样的真如。

②妄心无体,妄境不实:众生因虚妄心而起种种分别,五蕴觉知等心识都因无明而生妄境,本质也虚幻不可得。 虚妄心生灭而不可实见,所以没有本体。如果不堕虚妄则无一切境界差别,但因为众生妄心分别而有一切差别相。

③心境互依,似有实无:一切法都依妄心为本而生,但是妄心并无自体,它也是依妄境而有。 妄心和境界是相依而生而没有先后。就像梦境因妄念而生,而梦境又再影响心念而增妄想,这是错综复杂的相互作用。

④妄心和妄境相互产生,但若妄心消逝则梦醒,一切境界完全消失,所以妄心还是根源。所以一切法都以心为本从心而生,一切法的本质是心。

一心二相:地藏菩萨以一实相境界为体,认为心有心内相和心外相二种相。

①心内相:又有真和妄二种。真心就是所谓的真心实相本体,佛性真如没有差别,清净圆满没有障碍,由于太细微隐密所以众生难以发现,无论众生生死轮回到哪一处,真心都恒常不坏。反观妄心就是心念的分别觉知,攀缘思虑,忆念思想等心识作用。虽然念念相续不断而能生一切种种境界,但都虚妄不真实。

②心外相:指的是依靠妄心心内相所显见的种种虚妄境界相。所以心外相是妄境的异名,是心内相所生。境界现前便知道是内心和内心的差别在起作用。如梦所见种种境界,为果为因。皆依无明妄识。心俱痴暗,因缘熏习力故,现妄境界;依妄境界熏习力故,起妄相应心,计我我所,造集诸业,受生死苦,说名众生。

③二相关系:内相和外相是因果关系,也是体用关系。心内相是因是体,心外相是果是用。所以一切法(物质和精神)本质都是心。境是妄心的造作,像梦一样是虚妄而不是真实。

二种观道的修学

唯心识观:

①在一切时一切处,观照身口意的所有活动,知道是心在造作。

②乃至任何外境,当心念执着在上面时,必须很快觉察不要忘记。如果忘记便走出了唯心实观,反而去攀缘外境。(分别性观门)

③念念间都应观察,时时刻刻照顾自己的心,使自己的心紧紧追随心中所起的任何念头,这样使心对所起的任何念头都能清楚知道。(分别性止门)

④知道一切念头是自己内心分别生出,不是外境本身有念有分别。长短好恶,是非得失,衰利有无等无量念头,都是自己内心所生,而外面一切境界并没有生起分别来。(依他性观门)

⑤眼前一切境界,自身没有分别念想,那他本身也不会有长短有无。观察成熟时,得知一切外境由心而生,如果离开心就无任何一法任何一相,也不能自见自身有什么差别。(依他性止门) 进修:地藏菩萨说修唯心识观通过观色唯心悟本寂而达到色寂三昧。得到色寂三昧也仅是名字位中的入手观法,而定慧不深,所以需要进一步修奢摩他和毗婆舍那这二种观心方法。得到成就能很快超登佛慧,达到唯心识观的最上智慧门。

真如实观:

①观门:真如实观是对真如实性的观察,这是由唯心识观中依他性止门,观察一切唯心想生,唯心生灭无暂时住,而进入真如实性的观门,观察心性原本不生不灭。观察清楚则是真如实性的观门成就。

②止门:因为心性本没有生灭,并不是色声香味触法,所以不能见闻觉知。也不能另外就不可见闻觉知的境界,拿来当作心性,因为这些都是分别,所以永离一切分别之想。心性虽不可见闻觉知,但见闻觉知的本体就是心性,不可认为凡不见闻觉知的就是心性。这是真如实性的止门。

(梵语:Ksitigarbha),因其安忍不动,犹如大地,静虑深密,犹如秘藏,所以得名。佛典载,地藏菩萨在过去世中,曾经几度救出自己在地狱受苦的母亲;并在久远劫以来就不断发愿要救度一切罪苦众生尤其是地狱众生。所以这位菩萨同时以大孝和大愿的德业被佛教广为弘传。也因此被普遍尊称为大愿地藏王菩萨,并且成为了汉传佛教的四大菩萨之一。唐朝来华求法的地藏比丘被认为是地藏菩萨的化身。这位出身新罗王族的僧人所在的安徽九华山也被视为地藏菩萨的应化道场,并因此成为了中国佛教四大名山之一,千百年来香火鼎盛。

地藏菩萨令众生衣食丰足、身心安宁;救度众生离一切苦恼。

地藏菩萨德如大地,其幽冥教主的特质初具雏形。

大方广十轮经

地藏菩萨受佛嘱咐救度众生,佛以愿力成就十佛轮与三乘十依止轮,破末世十轮,转十恶业轮等。

传译时间及译者均不明

多为唐初的三阶教所引用,地藏信仰多有传播,但仍未广泛普及。

(内容来自网络,整理:吕西安;大秦岭文化生活旅游网)

地藏菩萨以沙门形像出现,劝念诵、塑像等,同时宣扬佛教义理。

玄奘新译的文字句意更加流畅,加上玄奘受崇的地位,促进流传与名气。

重译后地藏造像大量出现,地藏信仰广为流布,其基本特质确立。

占察善恶业报经

上卷讲以三种轮相占察宿业善恶,在轮相不相应时对地藏菩萨等众做忏悔的行法。下卷解说大乘实义,二种观道,归一实境界。

该经备受质疑。日本学者真锅广济认为,当时民间流行塔忏和木轮占卜,汉僧将木轮占卜法与十轮概念结合成上卷,再结合真如缘起等大乘义理作成下卷。

结合民间占卜风俗,又强调对地藏菩萨的礼忏,促进了地藏信仰的流行。明代的智旭致力提倡该经,并为它屡作疏解。

佛说地藏菩萨经

以四种因缘,地藏菩萨从南方来,在地狱主持正义解救众生。

该敦煌文书内容简短,说明阎罗王和地藏菩萨别床同坐一室的四种因缘。

阎罗王不再是地狱唯一的审判长。

佛说地藏菩萨发心因缘十王经

地狱仅一阎罗王推演出十王,劝祈祭阎王(地藏菩萨化身)、自修行善,提及三长月十长斋功德。

冢本善隆以为十王信仰传自唐朝道明和尚,本经出自藏川,与净土宗有关,冢本认为它撰成于唐肃宗以后。

地藏菩萨和地狱的关系越来越紧密。所提及十斋日、冥府设施、冥用纸钱,对民间影响甚广。

地藏菩萨本愿经

地藏菩萨本生故事及其救度本愿,信奉地藏菩萨的功德利益。

挂名译者有二。不见於唐代经录,至明代才被编入,被视为中土所做。真锅广济认为它最迟存在于北宋初年。

本经详细讨论地狱状况,明清时期因地藏菩萨和民间信仰密切结合,确立了幽冥教主的地位。

地是大地, 也是地大(四大之一)

能担当一切,一切崇山峻岭,万事万物都在地上。比喻菩萨的功德,能为众生而荷担一切难行苦行;地也有依止义,一切生命皆依地而成,依地而生。喻世间一切自利利他的功德善法,依此菩萨而存在和引生。藏是含藏、伏藏义。地藏菩萨像大地一样,能含藏种种功德,能引生一切功德,难行苦行,救度众生,故名地藏。世俗也有称为地藏王,但经中只名地藏,印顺法师认为,可能是因为被认为是地藏菩萨化身的九华山地藏比丘出身新罗王族,所以加王字以尊称。《地藏十轮经》谓其安忍不动,犹如大地,静虑深密,犹如秘藏。

地藏菩萨另有功德,也从地藏名义而来。

《地藏十轮经》说,地藏菩萨能满众生所求,增长一切草木和农作物等,一切从地上生长的都得到丰硕收成。这是农民所希望的。此经译出后少人弘扬,所以地藏菩萨这方面功德少人注意。

又《须弥藏经》说,地藏菩萨具有令众生增长精气,增进健康,祛除疾病的功德,是大妙药。

如果能见到和亲近菩萨,一切身心病苦、生死烦恼都能去除而具足一切功德。古代药物主要是生在地上的草木和矿物。地藏菩萨这种功德类似药师佛。但不是大医王(指佛),而是大妙药。

本愿功德

1、地狱未空不成佛:《占察善恶业报经》说,地藏菩萨在无量无边劫以来修行,早已达到佛的智慧海,功德已圆满具足,早就应该成就佛的果位了。

但地藏菩萨发愿要度尽一切众生,所以隐其真实功德,以本愿力和自在神通,到处现身说法救度众生。 故《楞伽经》说,有大悲菩萨,永不成佛。并非因为程度不够或者懈怠修行,而是以大悲愿力度化众生。

所以功德虽然与佛齐等,却不现佛身,始终以菩萨身度脱罪苦众生。地狱未空,誓不成佛,众生度尽,方证菩提。

2、求诸所愿皆满足:地藏菩萨功德与佛平等,敬信菩萨的功德也不可思议。

《地藏十轮经》说:如果在一百劫中至诚皈依文殊、弥勒等诸大菩萨,称其名号礼拜供养,所求如求康寿财富或断烦恼等。还不如有人在一顿饭这么短的时间至心皈依地藏菩萨,称念菩萨名号,虔诚敬礼地藏菩萨的大功德,若有所求皆能圆满达成。[

这是弘扬地藏菩萨法门,所以特地赞叹地藏菩萨功德的超胜。又《地藏十轮经》说,地藏菩萨如观世音菩萨一样,在十方世界现种种身,说种种法,令众生离种种困苦,所求皆得满足。

特别功德

1.来居秽土:地藏菩萨普度众生,虽然遍到一 切世界,但特别在这秽恶世界,度罪苦众生。

《地藏十轮经》说,地藏菩萨无量劫以来便发心,要在秽恶世界度众生。越秽恶的世界越要去,越苦恼的众生越要度。并且还要到没有佛法存在的世界去,因为那里的众生苦难最多。

菩萨的愿力各有不同,而地藏菩萨的慈悲大愿,是著重在秽恶世间。释迦牟尼佛便是在秽恶世界出现并成佛,地藏菩萨学习释迦佛,发愿要在此秽土度众生,所以被认为是释迦佛精神的真正继承者。

《地藏菩萨本愿经》说,地藏菩萨在忉利天宫受释迦佛咐嘱,在释迦佛入灭后到弥勒佛下生人间之前,六道众生都由他来教化。地藏菩萨立誓,要度尽六道一切众生自己才成就佛果:地狱未空,誓不成佛;众生度尽,方证菩提。

2.示现声闻:大乘经中一切大菩萨,如观世音菩萨在此世界度众生,所示现的都是在家相,比如现白衣大士,或者现天人等相;文殊师利菩萨现童子相;普贤菩萨也是在家相;只有地藏菩萨现出家相。《地藏十轮经》说:以神通力,现声闻(出家众)像 。地藏菩萨的功德究竟圆满与佛相齐,他在娑婆世界释迦佛法会中现出家相,这是地藏菩萨的特色。大乘经说,净土中没有小乘法也没有出家众。佛教认为秽恶世界的佛法有出家众,具有积极和特殊的意义:秽恶世界充满罪恶黑暗,众生贪嗔痴和无明都很深重,为争名夺利而活,不像净土众生的清净,所以有出家众存在的必要。《地藏十轮经》认为出家相是秽恶世界的清净幢相。在不理想的社会建立清净僧团,能够熏染众生而身心清净。所以佛法认为,秽土的佛法重心在出家众,而净土则无所谓出家。释迦佛和地藏菩萨在秽土现出家相,具有佛法上的特殊意义。

①地藏菩萨在过去无量劫前,曾是一婆罗门女,她的母亲不信三宝而行邪道,死后堕入地狱。 婆罗门女知道母亲的必然果报,故变卖家产为母布施修福。她挂心母亲的处境,如果佛还住世便可向佛询问,而当时的觉华定自在王如来早已入灭。在极悲痛时,婆罗门女受到一个声音指点,让她一心称念觉华定自在王如来名号。婆罗门女至诚恭敬一心念佛,不久便以念佛力,在定境中来到地狱,向鬼王询问母亲状况。鬼王告知,因为她布施供养和念佛的功德,亡母和其他地狱罪人,已脱离地狱苦而投生天道。婆罗门女便在佛像前立下誓愿,要度脱罪苦的众生。

②又在过去无量劫前,地藏菩萨曾是名叫光目的孝女。光目女的母亲生前喜欢吃鱼子,造了极多的杀生业。光目女知道母亲死后会堕落到恶道中,于是请阿罗汉入定观看,见母亲果然在地狱中受苦。光目女一心念佛,以佛像诚敬供养。后来其母投生光目女家,为奴婢之子,出生未满三天便告知:自己蒙光目救度投生为下贱人,而在十三岁将短命而终并再受苦报,原因是杀害和毁骂二业。于是光目立誓救拔未来一切罪苦众生,而光目之母也终得舍离苦报。

③又在过去久远劫前,地藏菩萨曾是大长者子。当时有佛名狮子奋迅具足万行如来,长者子见佛相好庄严,心生恭敬,便请问佛因作了怎样的行愿,而得这样的庄严相。佛回答说,得这样的庄严相,应当久远济度一切苦恼众生。于是长者子立下大愿,要在今日到未来劫,度脱一切苦恼众生出离苦海,然后自己才成就佛果。

④又在过去无量劫前,有佛名一切智成就如来,住世六万劫。这位佛出家前是一个小国国王,他和一个邻国国王为友,同行十善利益众生。为救度邻国的造恶众生,他们共同发愿。一王发愿早成佛道,后度化所有罪苦众生。一王发愿如果不先度完罪苦众生,让他们得安乐成就菩提,自己绝不成佛。发愿先成佛道的是一切智成就如来,发愿最后成佛的是地藏王菩萨。

(图文来自网络:整理:吕西安:大秦岭文化生活旅游网)